2020年12月30日,海珠区法院在全市范围内首次发布扫黑除恶工作白皮书,全方面介绍该院近十年黑社会性质组织犯罪基本情况、海珠法院“扫黑除恶”工作特色、典型案例及“扫黑除恶”时代的常态治理建议。

近十年来,涉黑犯罪在基层司法,特别是在发达地区,总体情况呈不平衡态势,似乎黑社会犯罪犹如一颗屡治不愈的“毒瘤”,总是一而再再而三地“死灰复燃”。在2012年至2014年因广东开展的“三打两建”打黑运动、2018年至2019年因开展“扫黑除恶”专项斗争,海珠区法院受理案件数明显高于其他年份;而在2013年和2015年则受理案件数为零。

此外,受理的全部13个黑社会性质组织刑事案件中,8个黑社会性质组织是案发于外区,异地侦办用警、异地进行审判是此类案件的常态化做法。

一、海珠法院黑恶案件基本情况

从行为方式来看,暴力特征明显,多直接妨害群众的人身安全和财产安全。海珠区法院十年来全部受理的36件13个涉黑社会性质组织案件来,均涉及故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、故意杀人、强迫交易等暴力性的刑罚罪名。暴力罪行广泛地存在于统计的13个涉黑组织中,而这往往直接影响社会的公共安全,严重伤及人民群众的生命健康,社会危害性极强。

从政治角度来看,多涉及行贿类犯罪,有控制基层组织政权情况出现,严重影响当地政治生态。海珠区法院十年来全部受理的13个涉黑社会性质组织案件来看,其中有9个涉黑社会性质组织涉及行贿类犯罪,占的比例超过六成。

二、海珠法院“扫黑除恶”工作特色

通过“三步工作法”创新“扫黑除恶”刑事疑难案件审判模式。一是以“一庭清”工作法有效提高审判质效。二是以“问题前置法”解决疑难案件法律适用难题。三是以“跨界研究法”直面新型犯罪,集中智力解决疑难案件。

通过“三着力”构建“扫黑除恶”长效模式。一是“着力”以党建带队建促审判,建立公、检、法党建工作配合机制。二是“着力”以创新拓思路,克服工作困难,打造刑事“战斗堡垒”。三是“着力”以调研促成果,找准破解难题之策,努力开创刑事审判工作高质量发展新局面。

三、海珠法院对后“扫黑除恶”时代的常态治理建议

此次“扫黑除恶”,重在社会治理长效机制的构建。就社会治理而言,任何一种长效治理机制或模式都必须具有可持续性。海珠法院的建议是:按照社会治理现代化的要求,从犯罪治理、社会协同、政法实务三个维度综合治理,整合社会有益力量,实现对黑、恶犯罪的常态化治理模式。

犯罪治理:增强刑罚的“威慑效应”,打造后“扫黑除恶”时代的“新枫桥犯罪预防模式”。

针对黑、恶犯罪的状况,应加大黑、恶犯罪的犯罪成本,增强刑罚的“威胁效应”。近年来基层黑、恶犯罪愈演愈烈难以控制,没有形成刑罚的“威慑效应”是一大成因。因此,应在黑、恶犯罪多涉及的抢劫、敲诈勒索、开设赌场、寻衅滋事犯罪等罪名中将有“保护伞”、涉对不特定多人实施的犯罪作为从重情节在处罚时从重,同时在电子证据收集等予以明确界定,便于实务部门操作。

此外,应按照黑、恶犯罪的特点,积极适应现代科技和大数据发展新形势,努力打造以科技信息化为牵引的社会防控“新枫桥犯罪预防模式”。具体而言,可从以下三个方面着手:一是运用法治思维和法治方式预防和打击黑、恶犯罪,促进提升平安建设法治化水平;二是坚持共建共治,构建网络社会联合治理新机制;三是经验治理向数据治理转变,构建大数据智能分析平台助力社会治理。

社会协同:控制失业,堵住缺漏,树立正确的社会主义道德价值观。

现代社会的社会控制,强调通过组织和发动各种社会力量共同完成社会治理目标。具体而言: (一)重视外来人口的社会保障问题。(二)提早预防黑、恶苗头的蔓延和扩张。(三)重视文化上的有效引导问题。

政法实务:培养复合型人才队伍,监委政法部门联动,提级或异地侦办,重在打“保护伞”。

政法部门是直面黑、恶犯罪的第一道关口,锻造优异的政法队伍,对于打击黑、恶犯罪至关重要。这就需要强化公、检、法之间的配合和制约,根据黑、恶犯罪的新型情况及“保护伞”问题,培养复合型人才队伍,建立反黑、恶联动机制。

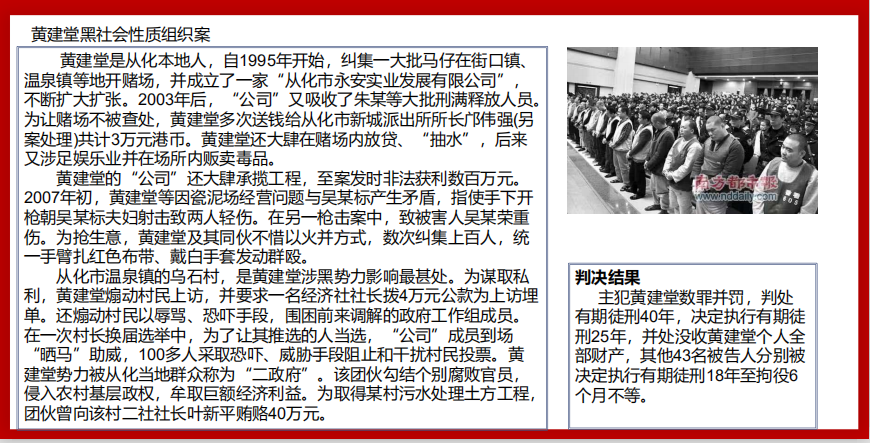

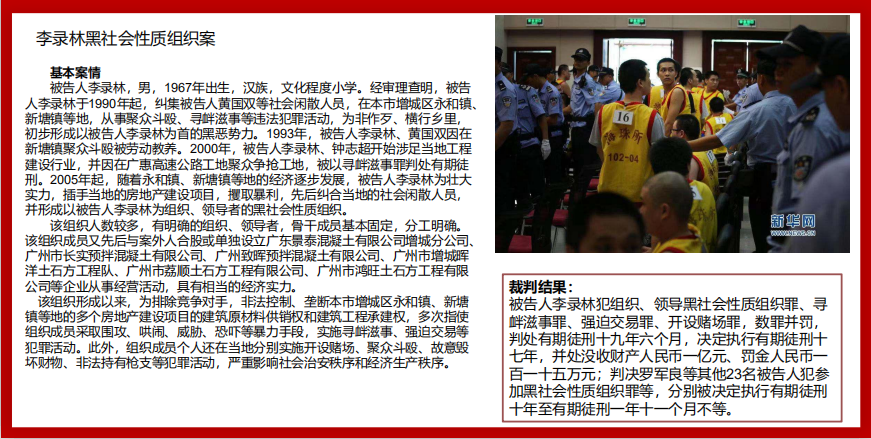

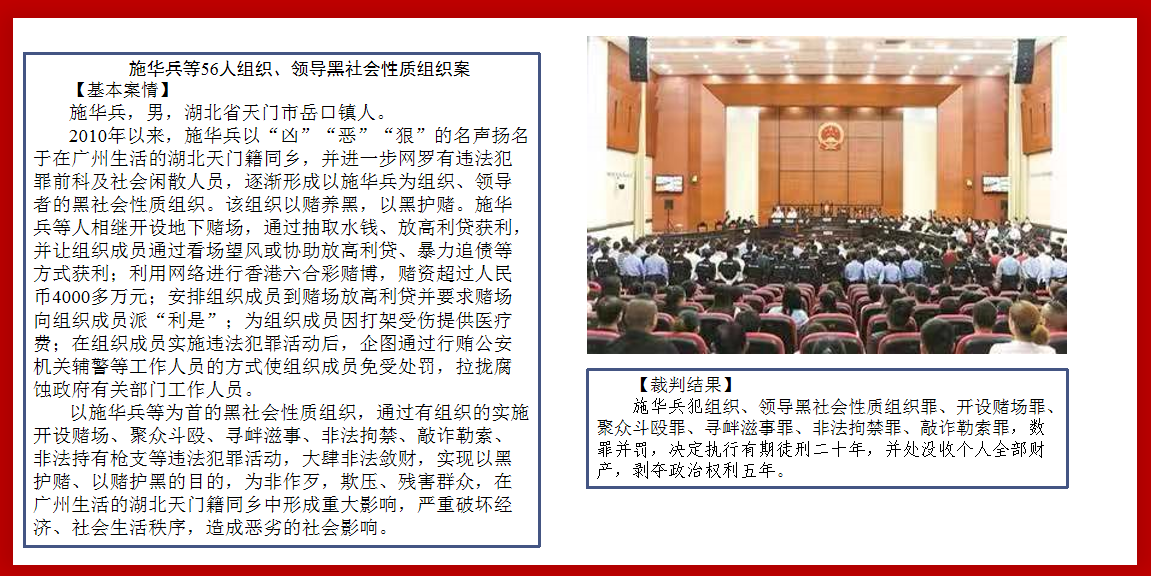

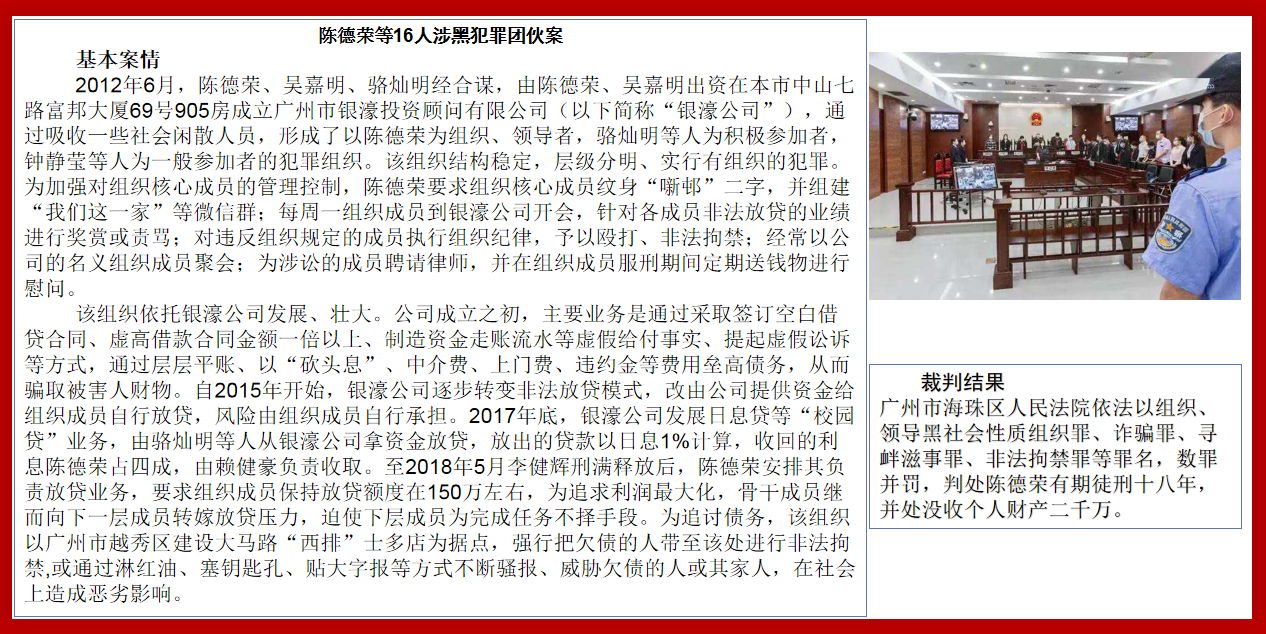

此外,海珠法院发布五起黑社会性质组织典型案例: